Credere alle ferite

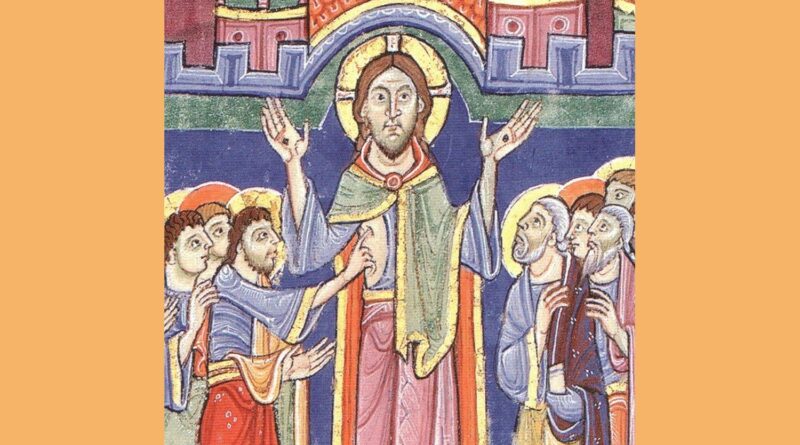

II Domenica di Pasqua (At 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31)

Pasqua non è un giorno che ammette confini. Siamo alla sera di quello stesso giorno, perché da allora ogni giorno è il giorno ottavo, il giorno nuovo.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» (Gv 20,19)

Era la sera di quel giorno strano, in cui la morte suscita angosce e gli eventi del mattino sollevano domande, ma i discepoli sono ancora insieme. A tenerli uniti non è la voce del loro Maestro, ma la paura che rinserra i cuori, che pone un freno alla speranza, che argina l’onda di ogni emozione. È il primo giorno della settimana, il giorno primo del mondo perché è l’inizio di un mondo nuovo. Ma le porte sono chiuse perché è forte il timore degli avversari, l’insidia di chi è là fuori. Hanno paura di fare una brutta fine, di seguire davvero il Maestro di cui ancora sono chiamati discepoli. Ma ora non c’è più nulla da fare, nessuno più da seguire.

E mentre il Maestro ha lasciato il suo sepolcro, i discepoli sono chiusi nel loro. Hanno rinunciato alla vita per paura di perderla, hanno rinunciato a credere ai segni per paura di restarne segnati. Ma il Risorto ha le chiavi della morte e degli inferi (cf Prima Lettura Ap 1,17-18), ha le chiavi dei nostri sepolcri, sa abitarli e farli risplendere, sa spalancarli e renderli casa.

Ed è allora che Gesù venne! Viene nel loro sepolcro, li incontra nella loro angoscia, li visita nel loro torpore, nel loro fuggire alla morte rinunciando a giocarsi la vita.

Viene quando il timore fa spegnere ogni speranza, quando la paura mette a tacere il coraggio, quando il silenzio scende su ogni parola. Egli viene nel centro dei nostri tormenti, delle nostre incerte sequele, del nostro bisogno di ritirarci lontano, del nostro desiderio di lasciar perdere Dio e anche gli uomini.

E c’è ancora timore quando gli altri ci sembrano ostili, quando gli altri ci appaiono ostacoli, quando la fede ci sembra sotto minaccia, quando abbiamo bisogno di piccoli gruppi per rinsaldare le nostre paure, per sentirci nel giusto quando ci sentiamo assediati.

Ed è bello che Gesù venne proprio lì in mezzo a loro e stette.

Si pone al centro del loro vuoto, nel cuore delle loro mancanze. E stette! È verbo forte, che dice il suo stare in piedi, il suo restare eretto, il suo essersi sollevato dopo che la passione lo aveva piegato. Quando lo sconforto e il timore, quando l’assedio e la paura, quando il rischio e l’irrilevanza ci fanno chiudere, egli si pone lì, entra nei nostri luoghi angusti.

E dona la pace! È l’annuncio sconcertante che proprio ora è giunta la pace, è in mezzo a loro il dono di Dio.

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore (Gv 20,20)

La pace, però, non può essere detta. Sarebbe un proclama che inganna e illude. La pace è mostrata in quelle mani e in quel fianco. È dono nuovo che nasce da lì, è dono divino che ha lì la sorgente. La pace è fatta! È fatta dono, è fatta carne e sangue, è fatta ferita che diventa luce, è fatta apertura che diventa passaggio. Il Risorto mostra i segni dell’amore fallito perché quando l’amore rimane vivo nel fallimento allora la pace diventa dono, si fa presenza e spazio inatteso. Le mani e quel fianco segnati per sempre dalla morte diventano mani che spezzano vita e fianco che si fa sorgente che rinnova la storia. Il Risorto non nasconde la morte, ma esibisce quei segni come sigilli e perle preziose. Bisogna guardare quelle piaghe per non credere ad un Dio che non sia quello vero, per non accogliere signori che diventano despoti. I discepoli lo riconoscono come Signore perché solo un Dio sa portare le ferite in quel modo, sa mostrarle come gemme preziose.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21)

Gesù rinnova ora il dono della pace, perché il dono di Dio, che scaturisce dalle sue mani e dal fianco, spinga i discepoli fuori da ogni chiusura. È l’invio e la missione. Sono mandati a continuare la missione del Figlio, a portare avanti nel tempo e nel mondo il compito che il Padre gli ha dato. In quel “come” è racchiuso il mistero di un Dio che si affida a storie umane. I discepoli sono mandati perché la pace non sia un privilegio, quelle piaghe non restino nascoste, perché quell’amore non diventi esclusivo. Ma come possono fare ciò che il Figlio ha fatto? Come possono donare ciò che egli ha donato? Come possono affrontare la vita e la morte fino a donare se stessi per gli altri? Possono forse attraversare anche loro l’amore fallito e mostrare le stesse ferite? Il Risorto sa che l’impegno è gravoso e quel gruppo impaurito non ne è all’altezza.

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» (Gv 20,22-23)

Quel soffio ricrea vita nuova, fa partire da capo la storia, dona a quegli uomini un nuovo volto, ridesta in loro passione e amore. Lo Spirito è Dio che agisce in noi, è vita che ci vive dentro, è passione che ci anima e smuove. E quella pace che è stata donata si fa missione e impegno al perdono. È Dio a perdonare, a smuovere i pesi che gravano sugli uomini. E i discepoli sono inviati per rendere visibile, nella loro carne, il perdono di Dio, per rendere concreto il suo dono d’amore, per comunicare quel torrente di grazia che dalle sue mani e da quel fianco si effonde su tutti gli uomini. Il Cristo è l’Agnello che ha preso e ha tolto il peccato del mondo e ora i discepoli devono nel mondo prendere e togliere i peccati di tutti perché tutti vedano e riconoscano che il perdono è dono divino, è pace che sgorga dalle ferite, è Spirito che crea un mondo nuovo.

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù (Gv 20,24)

Ma Tommaso non era con loro. Era altrove, fuori dal gruppo, fuori da quel sepolcro le cui porte per timore erano chiuse e sbarrate. Non sappiamo perché fosse assente. Forse perché più ardito e coraggioso. O, forse, solo più scaltro. Pensa di vincere da solo il timore della sconfitta, la paura di restare incastrato, il tormento di avere fallito.

Non era con loro. E se non è con loro non può incontrare il Risorto che viene. È mancato all’incontro con il Risorto perché è mancato all’incontro con gli altri, ed è mancato all’incontro con i suoi timori, con il suo sepolcro, con il suo sentirsi ferito perché nulla è andato come doveva, perché nulla è più come prima.

Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo» (Gv 20,25)

E Tommaso non crede. Non bastano le parole, non bastano i proclami, non servono le certezze urlate, non basta l’annuncio di chi ha visto e ha creduto. Vuole vedere e toccare.

La prima missione dei discepoli fallisce. E la missione fallisce ancora ogni volta che non fa vedere e non fa toccare quelle ferite, non fa sperimentare quell’amore, non fa sentire che l’amore vive in ogni suo fallimento, che il perdono è carne lacerata e sangue versato, che la comunità è ferita che va accolta, è fianco che va spremuto, è amore che non si consuma.

Tommaso non crede e, forse, non può.

Ma intuisce che il Risorto deve avere le sue ferite. È da quei segni che sono sigilli che si ha certezza del cammino già fatto, che si ha speranza del cammino futuro. Quelle ferite restano per Tommaso e per tutti l’unico motivo per cui credere ancora, per sapere che quella croce non è stata vana.

A Pasqua la fede vera è scommettere ancora su quella croce, è credere ancora a quelle ferite, è puntare tutto su quell’amore che resta intatto fin dentro il male, che resta vero quando è sconfitto, che diventa più ardente quando viene punito, che si fa eterno quando è messo a morte. Tommaso chiede di vedere e toccare quell’amore per cui Dio ha mandato il Figlio, vuole accertarsi che sia ancora vero, che sia proprio quello che ha affrontato la morte e il sepolcro. Perché solo se il suo amore è più forte di tutto allora a Dio si può dare fiducia. Più forte dei peccati e delle paure, delle vendette e dei rancori immediati, delle violenze e delle guerre assassine, delle mani lavate e di quelle insanguinate. Le mani del Cristo, segnate dai chiodi, restano vere perché sono le mani di chi ha donato vita affrontando la morte, di chi ha subito i chiodi per dare lo Spirito, di chi dal fianco ferito ha fatto sgorgare il fiume di Pace che il perdono del Padre ha donato alla terra perché sia feconda e germogli di vita.

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!» (Gv 20,26-27)

Otto giorni dopo. Di domenica in domenica, perché dal Pane e dal Vino, dallo sguardo su quelle ferite, dall’ascolto della Parola, dall’incontro e dallo stare insieme nasca quel gruppo di gente impaurita e nasca la Chiesa, che si apre al coraggio della missione, che accetta la sfida di andare nel mondo come Cristo ci è andato, che dona se stessa come ha fatto il Maestro.

Ma ora, otto giorni dopo, il Risorto si rivolge a Tommaso. Lo incontra, però, insieme con gli altri perché la fede non è cosa tra intimi. Non si è cristiani da soli, non si è credenti per la propria vita, non si è fedeli per la propria salvezza. L’incontro si fa personale ma in un contesto che resta di tutti. Perché credere non è cosa mia, non è mai affare privato.

Tommaso era assente quando venne Gesù, ma Gesù, non sappiamo come, era presente quando Tommaso reclamava ai discepoli il suo diritto a non credere, il suo bisogno di vedere e toccare, il suo desiderio di vedersela da solo, faccia a faccia con il corpo risorto.

Il Risorto sembra ripetere le parole di Tommaso che si è fatto incredulo, diffidente verso i fratelli, chiuso nelle sue convinzioni.

Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» (Gv 20,28-29)

E l’incredulo si fece credente. E non basta una volta soltanto. Perché credere è sempre questo: muoversi dall’incredulità alla fede, dalla diffidenza alla fiducia. Restare sempre in quel cammino che spinge in avanti la voglia di credere e riconosce un Dio che posso dire “mio” solo perché lo incontro insieme agli altri, perché si rivela nella storia di chi mi è accanto, perché mi è annunciato dall’amore che gli altri mi mostrano.

È la missione dei discepoli e di tutti i credenti: mostrare ancora le ferite del Risorto, mostrare ancora che l’amore non muore, mostrare che Dio non è il Signore degli isolati, di quelli che pensano di aprire da soli le porte chiuse, di vincere le proprie paure.

E allora beati siamo noi che crediamo, perché credendo possiamo vedere.

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome Gv 20,31-31)

E crediamo ai segni che altri ci affidano, crediamo alle loro parole, crediamo alla loro vita. Ci fidiamo, perché vediamo la vita dei nostri fratelli, perché riceviamo da loro la visione impressa nei loro occhi, riceviamo dalle loro mani il calore di quelle ferite. Non c’è Chiesa senza la fede, ma non c’è fede senza la Chiesa, senza quel gruppo di gente, ferita e stanca, paurosa e incerta, che il Risorto continua a visitare, a cui il Cristo mostra ancora le mani e il fianco perché sperino contro ogni speranza, perché credano contro ogni evidenza. E credendo abbiano vita in abbondanza, tanto abbondante da dare la vita e andare nel mondo come il Figlio, per essere qui sua presenza, suo messaggio e trasparenza.

Ci capita ancora, Signore,

di tenere chiuse le porte,

abbiamo paura

degli altri e un po’ anche di te.

Ci piace saperti morto e risorto,

ma c’inquieta saperti vicino,

sapere che vieni a darci pace,

non quella del quieto vivere,

ma quella che nasce dalla passione,

quella che sorge

dalle ferite d’amore.

Quando sono chiuse le porte

e la paura ci ricorda

che l’amore ha fallito,

vieni in mezzo a noi,

al centro

del nostro essere amici,

del nostro sentirci fratelli.

Fermati in mezzo a noi

mostraci le mani e il costato,

mostra l’amore che ci ha generati,

il dono che ci ha resi fratelli,

la morte che ci ha resi famiglia.

Tu che hai le chiavi

degli inferi e della morte,

riapri i nostri sepolcri,

le nostre porte sbarrate,

i nostri recinti sicuri.

Rendici risorti con te

e mandaci fuori

per mostrare

che tu sei il Vivente

e vivi per sempre.

Come il Padre ha mandato te,

per essere dono d’amore

che penetra nell’odio del mondo,

manda ora anche noi

perché mostriamo

con la nostra vita

l’amore che ferito non muore,

la passione di dono che non si risparmia,

la comunione di vita che rende eterna la storia.

Eppure quel giorno era assente Tommaso,

era fuori, era solo.

Manca l’incontro con te

perché

manca l’incontro con gli altri.

Quando ci illudiamo di fare da soli

e pensiamo che la fede sia solo affar nostro,

ricordaci che non possiamo incontrarti da soli.

Ricordaci che credere è amare

e ti riveli nel mezzo

per creare e fare famiglia.

E ricordaci

che ai Tommaso di sempre

non bastano parole e proclami:

l’amore bisogna toccarlo,

bisogna toccare ferite che danno la vita.

Si crede quando, toccando il dolore e la morte,

si scopre che l’amore non muore.

E allora donaci coraggio per vedere

che tu, Crocifisso Risorto, ci mostri le piaghe,

che i credenti mostrano piaghe,

le tue e le loro,

perché solo l’amore fino al dolore e alla morte

è amore che genera e salva.

E allora rendici Chiesa in cui tutti si sappiano amati,

in cui l’amore si sappia anche ferito e piagato,

ma sappia attraversare ogni varco,

perché solo vivendo e toccando l’Amore

ciascuno potrà, con Tommaso,

dire ancora con tutta la vita

“Mio Signore e mio Dio”.