Perché la Chiesa sia in pace

V Domenica di Pasqua B (At 9,26-31; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8)

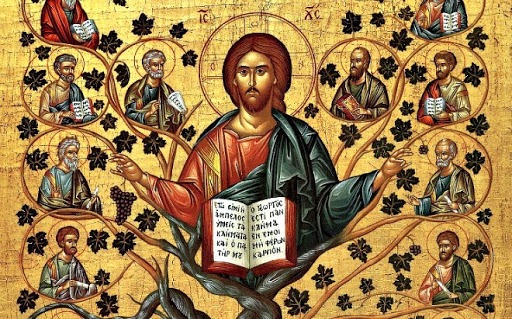

La Pasqua ci fa conoscere il mistero che ci unisce a Cristo e ai fratelli. Siamo tralci di un’unica vite. Credere nel Risorto, allora, è restare uniti a lui e, insieme ai fratelli, portare frutti di vita nuova e abbondante. Senza di lui non possiamo far nulla. Il Padre, l’agricoltore, vuole che la nostra vita, unita a quella di Cristo e, attraverso di lui, a quella di tutti i fratelli, diventi dono che non si misura, abbondanza che non viene meno, bellezza che non si consuma.

Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.

Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù (At 9,26-27)

Sin dall’inizio, la comunità dei credenti ha vissuto, al suo interno, il turbamento e la diffidenza. Si diffida degli altri quando non si conosce la loro storia, quando non si intuisce che anche loro sono raggiunti e graziati da una Parola che sana e pota, che libera e rinnova. Tutti hanno paura di Saulo, eppure proprio lui ha visto il Signore e ascoltato le sue parole. Dovremmo, per essere Chiesa, ascoltare le storie degli altri, la vita di coloro che non conosciamo, di quelli di cui, forse, abbiamo ancora paura. Potremmo allora scoprire parole divine che non conosciamo, sussulti rimasti nascosti, speranza tenute sopite. La storia dei nostri fratelli è sempre storia divina perché Dio ha scelto di non restare nascosto, di farsi vedere e conoscere, di farsi incontrare e ascoltare. Eppure non è semplice fidarsi degli altri e, per questo, diffidiamo spesso di Dio. Anche per Saulo non fu semplice. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo (At 9,29)

Ogni volta che diffidiamo degli altri, rischiamo di uccidere Dio e la sua parola, di far morire sul nascere l’opera che Dio ha voluto. Ci vuole stupore e silenzio per scorgere, oltre ogni apparenza, l’opera che Dio va compiendo, il futuro che egli sta costruendo. Eppure, l’autore degli Atti ci meraviglia, con il suo ottimismo.

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.

Non so se la Chiesa sia mai stata davvero in pace. Forse, come raccontano gli Atti, la Chiesa era in pace solo perché Saulo fu mandato altrove. Basta uno sguardo alle nostre comunità e ai loro pastori, ai teologi e ai devoti. Sembra che sia sempre tempo di conflitti e di aspri contrasti.

A cosa bisogna dare il primato? A Dio o agli uomini? Alla preghiera o alle opere? Alla fede o all’amore? (Per dirla in termini complicati: conta di più l’ortodossia, cioè credere in Dio così come egli si rivela e manifesta nell’insegnamento della Chiesa o conta di più l’ortoprassi ossia il comportamento d’amore e quindi le opere buone e giuste che siamo in grado di compiere?). E cosa vuol dire essere cristiani? E la Chiesa, invece di consolidarsi e crescere di numero, con il conforto dello Spirito, va in cerca di altri conforti, di altri cammini e cresce il timore del presente e del futuro, quasi dimenticando il timore del Signore nel quale camminare. Ci fidiamo poco di Dio e della sua parola. Ci affidiamo poco allo Spirito e ci fermiamo a piangerci addosso. Ci manca la fede nel Risorto e la fiducia negli altri. Ci manca il coraggio di restare ancorati a quella Parola che sola può darci futuro e riscattare il presente.

Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato (Gv 15,1-3)

Stupisce che Gesù, per parlare di sé, continui a parlare di noi. “Io sono la vite vera”, dice, e non si dà una vite senza i tralci, non si dà un ceppo senza i germogli. Non si può dire di noi senza dire di lui e diventa difficile dire di lui senza dire di noi. La Pasqua è questo: ci ha unito a sé e ci ha resi suoi. Non possiamo pensarlo senza di noi e non possiamo pensarci senza di lui.

Lui è la vite e noi i tralci perché c’è un Padre che desidera il vino della festa e già prepara la gioia del banchetto. La vite e i tralci perché sia donato il frutto gustoso, perché sia inebriata la storia del mondo. La vita dei cristiani è tutta qui: preparare con Dio la gioia e la vita del mondo.

Ma un tralcio non vive da sé e non vive per sé. Un tralcio vive per la vita che riceve, per la linfa che lo abita, per l’amore che scorre in lui e che ha altrove l’origine e altrove ha il suo frutto.

Rimanere ancorato alla vite ed essere portatore di frutto. Non si dà una cosa senza l’altra. Un tralcio riceve la linfa se rimane innestato e legato al ceppo che gli dona la vita. E il tralcio non può trattenere la linfa, non può renderla inutile, non può usarla per rendersi bello e aggraziato: un tralcio è fatto per dare frutto.

Per questo il Padre taglia i tralci che ormai sono morti, quelli nei quali la linfa non scorre, quelli che hanno fatto morire la vita. Perché anche la vita muore se non è condivisa.

E, a volte, i tralci sono troppo impegnati a produrre e mostrare pampini e il rischio è di scambiarli per frutti. E allora Dio pota i tralci con la Parola che taglia ed elimina ciò che non serve, ciò che rende pesanti, ciò che non produce e non dona il frutto. La Parola a volte è lama tagliente, che ferisce e fa sanguinare. Ma se la Parola taglia e ferisce è solo perché abbondi il frutto. E a volte anche la vita, le scelte e la storia ci potano, quando, invece di maledire ciò che ci accade, leggiamo in tutto la presenza di Dio e scopriamo parole che donano un senso.

Rimanete in me e io in voi (Gv 15,4) Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla (Gv 15,5)

Rimanere è in Giovanni un verbo divino. È il verbo dell’amore e della fede. Lui in noi e noi in lui. Si rimane perché si è amati, perché si è vivi, perché non si può andare altrove. Rimanere in lui e lasciare che lui rimanga in noi.

È bello guardare ai frutti, a quelle fioriture d’amore che rendono bello il nostro lavoro, che danno senso alla nostra fatica, che rendono sensato il nostro tormento. Ma non c’è frutto, non c’è amore, non ci sono opere belle se non in lui: senza di lui non possiamo far nulla.

E allora è bene dircelo chiaro: non sappiamo donare vita, non possiamo imitare la vite, non possiamo fare da noi. E questo a volte ci turba, ci sembra ci tolga il diritto di dire: l’ho fatto io, è opera mia!

E a volte ci viene la voglia di fare da noi, di imitare l’amore di Cristo, pensiamo di poter fare come lui ha fatto, di essere noi a portare frutto, di essere noi a salvare la storia. Pensiamo di poterci staccare dal ceppo, di allontanarci dagli altri tralci che insieme con noi danno il frutto, ma non abbiamo terra su cui piantarci, non abbiamo vita sulla quale contare, non abbiamo frutti da poter donare.

È difficile, soprattutto dopo che abbiamo fatto qualcosa di di bello, restare e rimanere attaccati alla vite. Guardiamo al frutto e corriamo il rischio di pensare sia nostro, di esserne in grado da soli. È forse per questo che alcuni, dopo aver prodotto frutti grandi di vita e di amore, ad un tratto diventano sterili. Forse ci si lascia prendere un po’ troppo la mano, ci si monta la testa e si pensa di poter fare da soli. Ed è allora che si inaridisce la vita.

Possiamo quindi dircelo senza paura: non ho le forze per amare, non ho il coraggio di perdonare, non so produrre frutti, non ho vita abbastanza da donarne a chi è privo, non so rendere più bella la storia.

Proprio per questo sono solo tralcio che riceve la vita e la rende frutto, che riceve l’amore e lo rende operoso, che attinge la gioia e la condivide. Non tocca far tutto a me. Non so fare nulla da solo.

E tutti siamo lì, tralci di un’unica vite, strumenti di un’unica vita, testimoni di un unico amore. E ciò che unisce me agli altri è la vite, la linfa d’amore che ci scorre dentro e non ci appartiene.

In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli (Gv 15,8)

Non ci sono altri motivi per cui esiste la Chiesa. Non ci sono altri motivi per dirsi credenti: diventare suoi discepoli (rimanere in lui) e portare frutto. E una cosa non si dà senza l’altra. E una cosa è verifica dell’altra. E allora possiamo smetterla di contrapporre la fede all’amore, la preghiera all’azione, la Parola alla vita, Dio e gli uomini. Lui è la vite e noi i tralci e solo se restiamo in lui possiamo portare i frutti di cui gli uomini hanno bisogno. E il primo di questi è l’amore.

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri (1Gv 3,23)

In sintesi estrema Giovanni ci presenta chi sono i cristiani. Credere nel Figlio e amare i fratelli che è come dire rimanere nella vite e portare frutto. Questo è il comandamento e non ci è dato di scegliere. Non possiamo separare ciò che Dio ha unito. Non ci sono opzioni possibili, non è ammessa la scelta. L’amore cristiano non si dà senza la fede e la fede cristiana non si dà senza l’amore concreto per gli altri.

Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità (1Gv 3,18)

Per amare non bastano le parole, eppure forse noi cristiani potremmo almeno iniziare da quelle. Dovremmo coltivare il gusto di parole d’amore, di frasi gentili, che donino il sapore dell’accoglienza. Dovremmo fare la differenza già nelle nostre parole. Poi però servono anche i fatti, la concretezza delle scelte e delle azioni. L’amore non è una favola bella, l’amore è fatto di mani sporche, di portafogli che si svuotano, di occhi che si commuovono, di braccia che stringono, di mani che risollevano, di lacrime che si condividono, di ferite che si ricevono. L’amore è vicinanza e delicatezza, attenzione e cura. Amare è guardare l’altro nella sua fragilità e riconoscere le potenzialità inespresse, le ricchezze inesplorate. Amare è guardare chi ha sbagliato e scoprire riserve di vita, futuri da donare, speranze e riscatti da promuovere. Amare è guardare ai feriti dalla vita e medicarli e risanarli perché sappiamo rimettersi e restare in piedi.

Ma all’amore non bastano nemmeno i fatti. L’amore con i fatti non è ancora cristiano. Bisogna che l’amore cristiano sia fatto nella verità. E la Verità è Cristo che svela a noi l’identità di Dio e la nostra. Amare nella Verità significa allora che la nostra vita d’amore nasce da Cristo, Parola del Padre che ha preso carne. È Cristo il motivo e l’origine, la sorgente e il modo del nostro amore. L’amore cristiano è la stessa fede in Cristo che diventa vita, che si fa storia, che si traduce in racconto vissuto dell’amore del Padre. L’amore cristiano è possibile se lasciamo che Cristo, che è Verità, renda nuova la nostra vita e ci abiliti a vivere come lui perché i fatti da noi compiuti rivelino il volto di Dio e siano annuncio del suo amore.

Se vuoi contribuire alle spese del sito puoi fare qui una tua donazione